★フォニックスを学ぶことは、英語能力を向上させる最短ルート

フォニックスとは、英語の基礎基本である「英語の文字と音のルール(フォニックス・ルール)」をおぼえる音声学習法です。

フォニックスルールをおぼえれば、英語の発音が画期的に良くなり、英語の基礎基本がしっかり身につきます。

子どもに英語の読み書きを効率よく教える指導方法としてアメリカで考案されました。

リズミカルな発音体操、歌、ゲームなどで盛り上がり、楽しい時間を過ごしながら、自然と「英語の文字と音のルール」を身につけていくのがフォニックスです。

英語は26のアルファベットの様々な組み合わせにより単語が作られ、発音は複雑に変化していきます。

その複雑な変化のベースには、「英語の文字と音のルール(フォニックス・ルール)」があるのです。

日本語では「あ」から「ん」までの50のひらがなを覚えれば、かな書きの単語の全てを読めるようになります。

一方、英語は「A」から「Z」までの26のアルファベットを覚えても、英単語ひとつ読めるようにはなりません。

「英語の文字と音のルール(フォニックス・ルール)」を学ばなければ英語が正確に読めないのです。

わかりやすい例を挙げましょう。

日本語で「かばん」というかな書きの単語は幼児でも「カバン」と読めます。「カバン」という発音が、物入れの「鞄」を意味することも幼児は理解できます。

ひるがえって英語の「BAG」はどうでしょうか?

日本語のかな書きのように「BAG」のアルファベットをそのまま「ビーエージー」と音読しても、英語では「かばん」を意味することにはなりません。

「BAG」を「ブァグ」と読んで、初めて「かばん」を意味するようになるのです。

「BAG」という文字と「ブァグ」という発音を結びつけるのが「英語の文字と音のルール(フォニックス・ルール)」です。

このようなフォニックスルールをていねいに学んでいくと、「アルファベット読み」から「フォニックス読み」への変換が自然とできるようになります。

ルールをたくさんおぼえて「フォニックス読み」の練習をくりかえせば、長文の英語もスラスラ読めるようになります。「自分で英語が読めた!」という喜びが自信を生み、英語学習のモチべ―ションを飛躍的に高めていきます。

★「自分で英語が読める!」という喜びが自信を生み、英語学習のモチべ―ションを飛躍的に高める

当会代表の豊田朋子はフォニックスについて、以下のように述べております。

「フォニックスで教える英語のルールは、音楽にたとえれば“音符”のようなもの。音符が読めれば知らないメロディーも口ずさめるのと同じで、聴覚が柔軟な小学生の間にフォニックスを楽しく学び、しっかり英語の基礎を身につけることが大切です。」

「フォニックス・ルールをおぼえていくと、英語の絵本を自力で読むことから始まり、小学生で英字新聞を音読できるぐらいまで『読む』能力が発達します。『読む』という能力が養われると、『書く』『聴く』『話す』という能力へ発展していき、4技能そろった総合的な英語力がぐんぐん向上していきます。だからこそ、フォニックスを学ぶことは、英語能力を向上させる最短ルートなのです。」

現在、世界中の小学校にフォニックスの授業が普及しています。

しかし日本ではまだ一般的に知られておらず、日本の子どもたちはフォニックスを学習する機会に恵まれておりません。

一般的な日本の学校の英語教育では、フォニックス・ルールの習得がおろそかにされています。

文字と発音の結びつきの感覚が養われないまま、スペルやフレーズを繰り返し暗記するので、日本人特有のカタカナ英語の発音習慣が身についてしまい、悪癖のように抜け出せなくなります。

国際社会では通用しないカタカナ英語が日本全体の英語力の低迷を招いているのは自明のことです。

しかしカタカナ英語の反省から、英語教育の初期段階で日本人の子どもにフォニックスを教える重要性を実感している英語教師が着実に増えてきています。

ここ数年、英語の授業にフォニックスを取り入れる小学校も急増しています。

2020年に小学校の英語授業が本格スタートしましたが、今後ますますフォニックス学習の重要性が日本で認識されていくことでしょう。

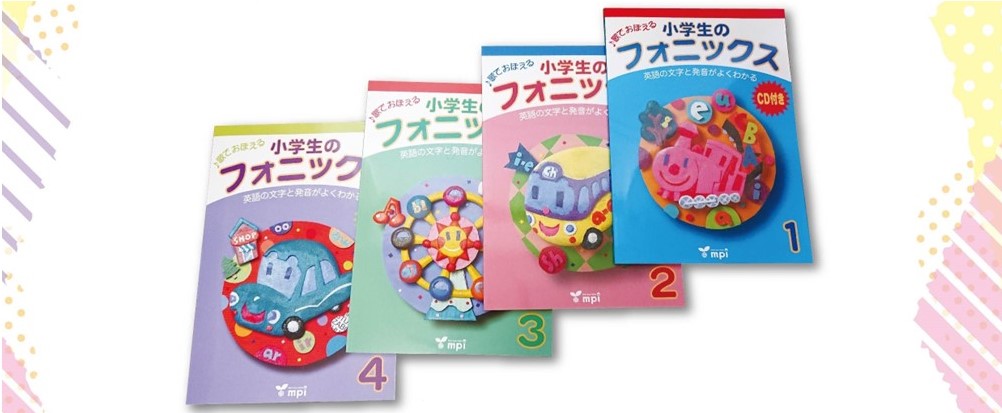

当会で使用しているテキストは、日本の英語教育にはじめてフォニックスを本格的に導入した松香洋子先生が名誉会長を務める「mpi松香フォニックス」編集・発行のテキストです。

「mpi 松香フォニックス 」は “日本語話者” の子どもが、わかりやすくフォニックスの理解を進めていくための様々な工夫を取り入れた「mpi式フォニックス 」のメソッドを開発しました。それに準じたテキストも制作しました。

当会の講師はこの「mpi式フォニックス 」の研修を受け、認定試験に合格した実力をもっています。

フォニックスに関しては、以下の松香先生の解説もご参照ください。